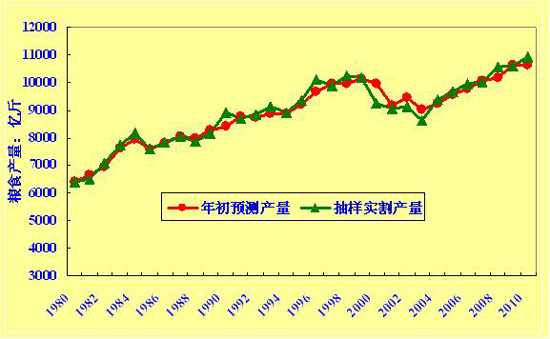

2011年3月7日,为期一周的“十一五”国家重大科技成就展于2011年3月7日在国家会议中心开展,我院“全国粮食产量预测”在成就展上展出。30年来,“全国粮食产量预测”课题组在粮食产量预测方法和预测实践方面取得了突出成就,预测各年度粮食的丰收、持平、亏欠方向完全正确,预测精度很高,平均预测误差仅为1.8%,而且做到了提前半年以上预测我国当年度粮食产量。这为中央判断各年度农业形势,进行高层次的农业决策提供了重要的科学依据,并获得多位中央主要领导和相关部门的高度评价。

全国粮食产量预测一直走在预测科学领域的前列。目前国际上发达国家谷物产量预测的平均误差为产量的5%左右,预测提前期一般在两个月以内。据课题负责人中科院数学与系统科学院陈锡康研究员介绍,“目前国际上预测粮食产量主要有三种方法,即气象产量预测法、遥感技术预测法和统计动力学生长模拟法。其共同特点是预测提前期较短,通常为作物收割前两个月。主要原因为,目前气象科学发展水平很难对15天以后的气象状况进行精度较高的预测,当地面上作物未成长到一定阶段,又很难用遥感技术来预测作物产量。”

陈锡康等提出了新的以投入占用产出技术为核心的系统综合因素预测法。其主要原理是把农业看作为一个具有多层次结构的典型的复杂系统,综合地考虑社会经济技术因子和自然因子的作用,特别是社会经济技术因子对我国农业的重要作用。其核心技术-投入占用产出技术获得了国际上部分知名科学家,如美国科学院院士W. Isard,投入产出技术创始人,诺贝尔奖获得者W. Leontief等的高度评价。

30年来,这项预测还为中央研究全国粮食供求平衡、保证粮食安全等提供参考依据。如提前半年预报了1983、1984、1990、1998、2004、2005~2010等年度粮食丰收,1985、2000、2003等年度歉收,在安排粮食收购(粮仓建设及准备粮食收购资金等)、消费、储存、运输、进口、出口等方面产生了明显的社会效益和直接的经济效益。这项预测也为制定与农业紧密相关的工业行业,如食品工业、纺织工业、化肥工业等的发展计划提供了参考资料。

“全国粮食产量预测”是我院在预测科学和管理科学领域中取得的一项标志性的创新成果,曾获中国科学院首届杰出科学技术成就奖一等奖、首届管理学杰出贡献奖一等奖等重要奖项。

附件下载: