谈及中国的科学技术水平,有一个堪比“钱学森之问”的著名疑问,那就是“李约瑟难题”——“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”

在首届国家最高科学技术奖获得者吴文俊看来,中国古代的数学智慧,被严重低估了。他对人类数学史有一个结论:“一条是从希腊欧几里得系统下来的,另一条发源于中国,影响到印度,然后影响到世界的数学。”

这是数学家吴文俊的文化自信,也应该成为每一个中国人的文化自信。

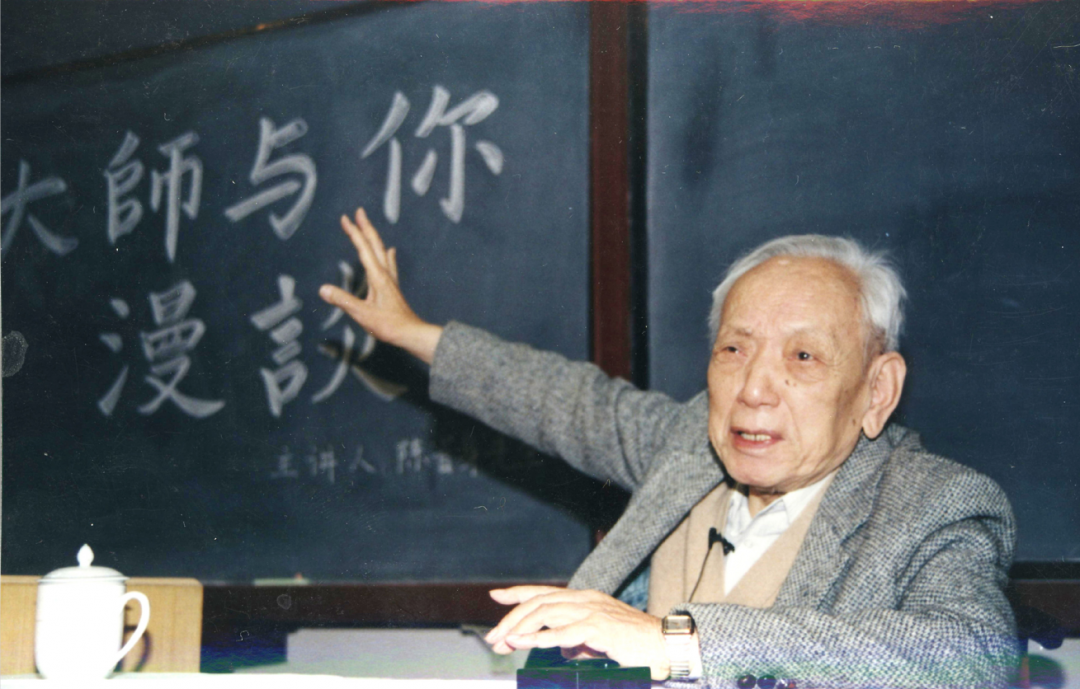

吴文俊(1919—2017),祖籍浙江嘉兴,数学家,中国科学院院士,2000年度国家最高科学技术奖获得者,主要成就在拓扑学和数学机械化两个领域。2019年9月17日,被追授为“人民科学家”国家荣誉称号

100年前,翻译家、诗人梁宗岱留学欧洲期间,用尽全部东方古典和西方象征主义造诣,将东晋大诗人陶渊明的一些诗翻译为优美的法语,他的老师、法国著名诗人瓦雷里,一下就喜欢上了梁译陶渊明,欣然为结集出版的法文版《陶潜诗选》作序。

当时五十多岁的瓦雷里,曾经在法国诗坛沉寂了二十多年,为了复出后构建走向后期象征主义巅峰的“纯诗理论”,尤其是这一理论下的“纯诗”的音乐性,瓦雷里在这段侘寂的岁月里下苦功夫补习了年轻时不擅长的数学。

瓦雷里顺理成章地在《陶潜诗选》序中提到数学对诗歌艺术的重要性:

“我晓得中国人过去疏于数学,这种不幸的忽略使他们现在吃尽苦头;这是不可思议的忽略,难以想象以他们机敏的脑袋,怎么没有闯进数字世界,以及被符号所迷倒。”“(中国人制作的)这类复杂的东西可是关系到一门依然十分年轻的科学,几何学最困难的一个分支。但是中国人不曾有过几何学家,他们的直觉始终是艺术家的直觉,没有用来作为入门砖和第一根支柱,逻辑地发展抽象的思维……”

笔锋一转:

“梁君刚刚认识我们的文学,几乎立即从中察觉到它和现存最微妙的和最古老的艺术创作一脉相承的地方。中国人被视为不厌精细的发明者……这个种族的一个后裔在追求最精微乐趣方面,就有很大机会比欧洲人更为敏感。”

瓦雷里称赞了东方的古典文学是“最微妙和最古老的”,“穷精极美”到“几近无暇”的“考究的简朴”,但因为没有走进数学世界,这种艺术“在追求至高无上的简朴中消亡”。

时间拉到50年后的中国,彼时举国正处于一场风暴中。中国科学院数学研究所,才刚刚成立十多年,首任所长是华罗庚。一天,在四楼的走廊上,一位年轻数学家向一位前辈打招呼:“顾今用是您吧?”被问的年近花甲的先生不假思索地握起了拳头,神情严肃地脱口而出:“准备战斗!”

原来,刚出的一期《数学学报》上,有一篇署名“顾今用”的文章《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》,引起了这位年轻数学家的注意。可“顾今用”一看就是化名,这个人是谁呢?

在当时的风暴中,数学所乃至整个中国科学院,实际上已经近乎停摆。研究是不能做的,否则会说你走资产阶级学术道路。数学所有个元老,在1956年就与华罗庚、钱学森一起获得首届国家自然科学奖一等奖,他研究的是数学领域里的拓扑学,他就是数学家吴文俊。

在当时,吴文俊的拓扑学研究处于长期停顿状态,副所长关肇直替他出了一个主意:研究中国古代数学。吴文俊因此“合法”进入数学史研究领域,首先细读前辈数学史家钱宝琮的《中国数学史》,进而进入数学古籍世界,了解中国数学的原貌。

《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》,是吴文俊化名发表的第一篇数学史文章。为这篇文章感到振奋的年轻人,日后也成为一名数学史家,他是西北大学教授李文林。

1956年,青年吴文俊(左二)与陈建功(右)、程民德(右二),访问罗马尼亚并出席罗马尼亚数学家大会

钱宝琮(1892—1974)是一名数学家和数学教育家,民国初年他在旧书摊偶然发现古算书籍数种,“阅之,颇有兴趣,遂以整理中国算学史为己任”。随着越发深入地扎进古籍书堆,考据、研读中国古代数学、天文、物理典籍,钱宝琮感慨:“尝读东、西洋学者所述中国算学史料,遗漏太多,于世界算学之源流,往往数典忘祖……”

瓦雷里不算数学或史学学者,但他当时对中国数学的看法,褒中有贬,遗憾之后又鼓励,出发点还算是好的。而受社会达尔文主义影响下的秉持欧洲中心主义的很多科学家、数学家,对于中国古代数学,是压根不承认的。

1932年,钱宝琮的第一部数学史著作《中国算学史》(上卷),由当时非常权威的中央研究院历史语言研究所(简称史语所)出版,引起了学界的关注。1964年,钱宝琮在毕生研究的基础上,主编了《中国数学史》,即吴文俊半路出家的入门版本。

钱宝琮的《中国数学史》,有以下石破天惊的结论:

第五世纪以后,大部分印度数学是中国式的;第九世纪以后,大部分阿拉伯数学是希腊式的;到第十世纪中这两派数学合流,通过非洲北部与西班牙的回教徒,传到欧洲各地。于是欧洲人一方面恢复已经失去的希腊数学,一方面吸收有生力量的中国数学。近代数学才得开始辩证地发展。

吴文俊对中国古代算学从零学起,下苦功夫,去发掘数学史料文献。在阅读诸如《九章算术》《周髀算经》等中国古籍原著,又博览了西方古代数学特别是古希腊数学成就之后,他完全接受钱宝琮的结论。

吴文俊在《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》中引用了钱宝琮的结论,对于西方学者长期以来对中国古代数学的根深蒂固的偏见,这篇论文具有转折性的意义,对中西方数学发展史进行了深入细致的比较与科学系统的分析,纠正了西方对中国的贬低,阐述了中国古代数学曾经的辉煌。

当然,在彼时封闭的中国,这一切又都是自说自话。

而且,到了上世纪80年代初,随着李俨、钱宝琮、许莼舫等前辈数学史家相继逝世,我国数学史研究后继乏人,呈现中落状态。

1984年,教育部委托北京师范大学举办了全国高校中外数学史讲习班,吴文俊在班上重申:“从历史上看,我总觉得有两条发展路线,一条是从希腊欧几里得系统下来的,另一条发源于中国,影响到印度,然后影响到世界的数学。”

吴文俊的老师、国际数学大师、沃尔夫数学奖得主陈省身先生

时间拉回到现在,对开放的中国及其面对的全球现代化来说,吴文俊的数学史观,的确很容易引发人们的疑问:是不是具有民族主义倾向?

通过比较分析不同的民族和国家文化,解释自身民族文化在人类文化进程中的作用,捍卫和弘扬自身民族文化,增强自身民族自信,以这一结果为导向的,并非一概都是民族主义。否则,难道要一个民族自身,时刻保持自我否定或者矮化?

重要的是看,在弘扬民族文化的目的下,这个民族采取什么样的手段。如果为了抬高和巩固自身民族文化,就排斥、藐视、贬低乃至践踏其他民族的文化,明显标记着排他性这一赤裸裸的自身优越感和不可一世的特征,这确是应当批判的民族主义无疑。现代社会发展进程中的西方中心论或曰欧洲中心论,正是以这种种族优越论为基础的狭隘民族主义。历史告诉我们,狭隘民族主义是通向法西斯和种族迫害的罪魁祸首,而且在法西斯轴心国政权于第二次世界大战被消灭以后,仍然长时期在世界各国阴魂不散。

改革开放后,吴文俊的数学史观不再是封闭中国的自说自话,他受邀在国际数学家大会论坛上报告自己的数学史研究,引起了全世界数学史学术界的注意。

吴文俊将中国古代的数学总结为构造性、机械化的数学,将其与古希腊演绎式、公理化的数学相提并论,从根本上肯定中国古代数学对世界数学发展主流的贡献,这并不意味着他对西方数学根本上的演绎式、公理化的数学的否定,相反,吴文俊称赞:“在它(欧几里得演绎体系)的影响下,形成了绚丽多彩的现代数学,希腊数学对数学的这种影响和成就,自然是不可磨灭而应该为国人所向往和虚心学习的。”

他强调不可偏废,认为数学研究的中西两种主流“对数学的发展都曾起过巨大的作用,理应兼收并蓄”。类似的论述在其数学史著述中屡见不鲜,说明先生对数学史的客观和科学的态度,也表露了他对不同文化传统取长补短、兼容并蓄的博大胸襟。

吴文俊更注重现代社会不同分支文化间的交流和融合,在他能发挥影响的数学领域,他早就发出呼吁:“中国古代的数学家们通过‘丝绸之路’与中亚乃至欧洲的同行们进行了活跃的知识交流。今天‘丝绸之路’的精神——知识交流和文化融合应当继续得到很好的发扬。”

由此,2001年,吴先生用他的国家最高奖奖金建立了“数学与天文丝路基金”,鼓励资助后进学者进一步发掘古代数学与天文遗产,深入古代与中世纪沿丝绸之路(重点是中亚地区)时期,数学与天文交流的研究。

2004年,时任总理温家宝看望吴文俊先生

今天,全世界的数学教育体系,都建立在以公理、定理和推理演绎为核心的西方近现代数学理论体系之上,如此大一统的教育普及,导向普世一系的数学研究和应用,首先来说,是人类在历史长河中从未拥有过的福祉。

然而,这就导致不仅全世界,就连现代中国人自己,也无法了解古代数学家如赵爽、刘徽、祖冲之父子等人的工作,甚至于在吴文俊成为拓扑学领域顶尖的数学家之后,也一时无法进入中国古代数学的世界。更不要说,他发现的出入相补原理与中国古代几何学、日高公式复原、中国古代实数理论、宋元数学家解方程的算法特别是朱世杰的“四元术”等,就完全不是只接受过现代一般数学教育的我们所能了解的了。

正是在缺乏对中国古代数学了解的情况下,学界乃至社会,也有人发出疑问:吴文俊是否夸大了中国古代数学的成就和意义?

实际上,在中国科学史研究中,的确存在拔高中国古代数学成就的现象,但其哗众取宠并未得到主流的认可,更不是吴文俊数学史观的本意。

比较中肯的分析是李约瑟在1959年出版的《中国科学技术史》第3卷,得出了数学上“在公元前250年到公元1250年间,从中国传出去的东西比传入中国的东西要多得多”的结论。

然而,西方有些学者坚持认为中国古代数学不属于所谓数学发展的主流。1972年出版的一本颇具权威的《古今数学思想》中,作者在前言中写道:“我忽略了几种文化,例如中国的、日本的和玛雅的文化,因为他们的工作对于数学思想的主流没有影响。”

在此背景下,吴文俊的研究和结论,不是一味“拔高”中国古代数学成就而“矫枉过正”,而是在科学史研究领域提出更完善和全面的价值标准和评价体系,是对以往的标准制定有失偏颇的西方专利的“矫枉”,而且并未“过正”。因为在吴文俊第一篇数学史论文问世以后将近半个世纪,众多中外学者通过深入研究和大量史料的挖掘,为吴文俊数学史观提供了有力的支持,而且,这一领域还期待着更多的研究者更深的挖掘和更充分的认识。

而且,中国古代数学成就的研究,并不仅是单纯装点“门面”地为自己脸上贴金的没有实用价值的研究。吴文俊的研究兴趣在上世纪70年代转向中国古代数学后,以敏锐的眼光认识到其中的机械化思想与现代计算机科学是相通的,于是把中国传统数学的特点概括为构造性与机械化,成功地将其应用于数学机械化新领域,创立了用计算机证明几何定理的“吴方法”,被认为是自动推理领域的先驱性工作。

今天,数学机械化发展出一个我们普通人相当熟悉的名字,即“算法”。

2014年,吴文俊先生95岁生日,夫人陈丕和为他庆生

什么是机械化?吴文俊的定义很直接:“所谓机械化,无非是刻板化和规格化。”听起来不好听,似乎还是僵化落后的同义词。但是,自动化的实现,无论是机器代替体力劳动,还是电脑代替某种脑力劳动,关键点都在于所需代替的劳动已经“机械化”。

数学因为由符号形式表达,所以易于运算和推理,研究数学时,可以暂时不管符号的意义,仅从形式上着眼,当数学符号等值于某一概念单值时,思想的操作可转换为对符号的操作,符号的操作则可以直接委托机器完成,这样一来,可以使复杂、繁难的脑力劳动机械化,从而实现智力的飞跃。

从认识论的角度,数学思维包含创造性活动和非创造性活动,二者可以相互转化:非创造性工作是创造性工作的基础;创造性工作可以通过某种途径部分地转化为非创造性工作。当通过构造算法程序把求解问题的创造性工作转化为非创造性工作之后,则可能实现把问题的求解过程交由机器完成,这就是数学思维活动的机械化。

数学问题的机械化方法,一般表现为机械化程序,建立统一的、确定的计算或证明的机械化程序的过程,是实现数学机械化的关键。

中国算法机械化滥觞于汉代的《九章算术》,该书提出了世界上最早最完整的分数四则运算法则及各种比例和比例分配算法,以及世界上最早、最完整的多位数开平方、开立方程序,线性联立方程组的算法程序及有关正负数的概念及移项法则,其中解线性方程组的机械消元法与高斯方程同理,但比后者早了1800多年。

吴文俊还阐述和发展了被西方推崇为中世纪最伟大的数学家朱世杰的《四元玉鉴》中的解高次联立代数方程组的有效算法,成为机械化证明的代数基础。

宋元时期,为发展“天元术”,数学家建立了一整套的代数机器,包括天元、地元、人元、物元等相当于现代未知数的代数,由此把几何问题转化为代数方程或方程组的求解问题。这些工作是后来所谓笛卡尔的最主要的贡献所在,即几何问题代数化,是解析几何得以创立的决定性一步。

然而,中国古代数学毕竟没有领先通向现代化工具理性的重要基础,以牛顿、莱布尼茨微积分构建起来的高等数学体系。李约瑟也在《中国科学技术史》中正式提出问题:“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”1976年,美国经济学家肯尼思?博尔丁将此称之为“李约瑟难题”。

吴文俊比较认同前辈钱宝琮的推测,即宋代的程朱理学以及明代的陆王心学,注重整体感受大于抽象思维,主张向内的“格物致知”,弱化对自然界的攻击性,严重阻碍了数学发展。

澳大利亚旅游照

不同的文明之间,总是交替上演着龃龉和融合。在此大背景下风云变幻的1919年,吴文俊出生于上海,高中考入青帮大佬杜月笙为穷人家庭孩子创办的正始中学,成了班级里的“数理王子”,1936年入交通部南洋大学(上海交通大学前身),在即将到来的战火中踏上他的数学之路。

抗日战争时期,交大数学系一共只有5名毕业生,其中就有1940年毕业的吴文俊。即便上海租界被日军围困成一座孤岛,吴文俊仍心无旁骛地埋首书桌,打下了代数与实变函数论、高等几何等现代数学课程的坚实基础。以实变函数论为基础,他很快就学习了康托尔的集合论,进而涉足点集拓扑的学习。

拓扑学英文topology,本意是地志学,我国早期曾学术地直译为“一对一的连续变换群下的几何学”。为了学习拓扑学,吴文俊还精读了一些德国数学家的著作,以及英国数学家杨格的《集合论》,还长期研读波兰著名期刊《数学基础》上的论文。而这些研读的前提,是吴文俊掌握了英语和德语。

吴文俊的学习心得是“一读二学三懂”,我们普通人只有“一读二学”,所以毕了业一切都还给老师了。吴文俊多了重要的一步——懂,他称之为“宏观考虑”,就是理清各概念之间的联系,弄清各定理间的关系,领悟某个概念或定理在整个体系里的地位和作用。懂了,则会终身难忘。

大学毕业后,吴文俊断断续续地做了几年数学教员,眼看就要远离专业数学研究之路。所幸日本投降,1946年上海建立了中央研究院数学研究所(后迁往南京),吴文俊得以结识他的伯乐——陈省身。陈省身在短短一年多的时间里,把吴文俊送到了学科发展的最前沿。

1947年,陈省身推荐吴文俊前往法国斯特拉斯堡大学留学,专注研究拓扑学的重要内容示性类理论。这两年,世界数学特别是拓扑学,发生了一次地震,而引发地震的四名在法国工作的年轻数学家,其中之一就是吴文俊。吴文俊在示性类问题上,引进了新的定义,被称为“吴示性类”,相关的证明公式,后来被学界称为“吴公式”。

英国顶尖拓扑学家怀特海(见本刊2020年10月《大师》栏目)专门写信赞扬了吴文俊的成果,恩师陈省身称赞这一成果为“划时代的贡献”。

1951年,当美国普林斯顿大学的聘书寄到法国时,吴文俊已经在回国的船上了。如果他不回国,应该终身是拓扑学领域的世界级大师。实际上,即便在回国后相对封闭的环境中,他也在拓扑学领域作出了不亚于国外同行的成绩。

然而吴文俊一生最大的幸福,还是发现了中国古代数学的奥秘与美,晚年岁月,他精力放在了主编数学书籍——《<九章算术>与刘徽》(1982)、《秦九韶与<数学九章>》(1987)、《刘徽研究》(1993)、《中国数学史论文集》(1985—1996)、10卷本巨著《中国数学史大系》(1998—2004)……